レーザーボインターの事故

太陽光線とレーザービームのエネルギー密度を比較するために次のような実験をしてみましょう。まず、レーザーポインターを数メートルの距離から壁に照射して、スポットの大きさを測ります。ビームの周囲には回折により広がっていく部分がありますが、今はビーム中心のエネルギー密度のピーク値が知りたいのでそこは除外して、中心の最も輝度の高い部分だけをはかります。せいぜい1~2mmの直径です。

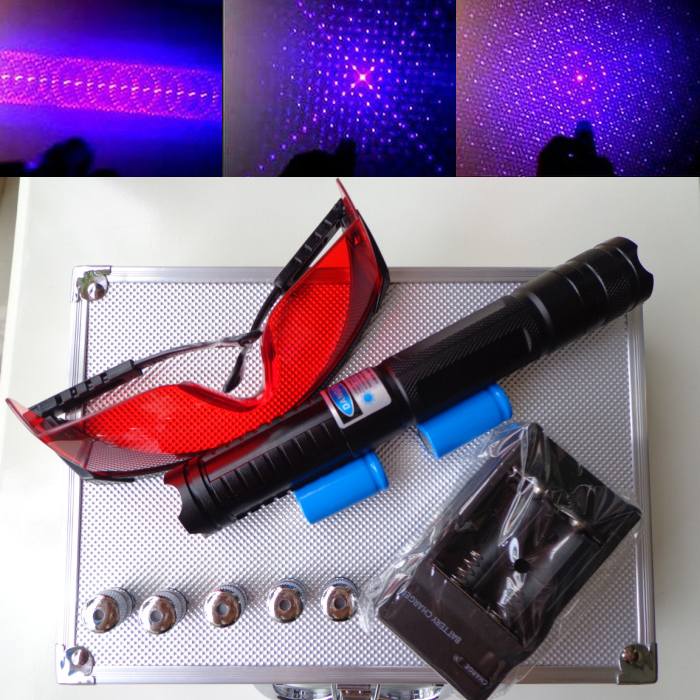

次に、B4サイズぐらいの紙の中央に上で測ったのと同じぐらいの直径の穴をあけます。これを陽の当たる窓ガラスにはってください。他の部分はカーテンなどで光線を遮るとより観察しやすいでしょう。穴をピンホールにして太陽の像が床または壁にできます。距離にもよりますが太陽像はかなり大きくて暗いものです。これでは光が拡がってしまってレーザー光線と勝負になりません。そこで凸レンズを使ってこのピンホール光線を一点に収束させます。光点が最も小さくなったとき、窓ガラスや紙の像も周囲にできているのがわかります。この光点はピンホールの像なのです。レーザービーム径と同じ大きさの穴で受けた太陽光が再び一点に(正確には一点ではないが)収束しています。スクリーンとレンズの位置を適当に選ぶと、等倍の像を作ることもできます。このピンホールの像とレーザーポインター 天体観測で照射した光点を並べてその明るさを比べます。レーザーポインターの赤い光(波長650nm前後)に対しては人間の網膜の感度が低いので、白色光と一概に比較できないという問題はありますが、穴の大きさが適正にあけてあれば、レーザー光は赤の単色ながら太陽光に負けていないことが感覚的にもわかります。

さらに、射出されたレーザー光線は平行光線になっており、10m以上離れても、出口と変わらないエネルギー密度を保っています。この平行性が「ポインター」として使われる理由でもあります。目に入ったレーザー光線は水晶体というレンズで収束して網膜状の一点に焦点を結び、そこを損傷することになります。当然ながら、熱損傷を受けた網膜は回復しません。無知な子供のいたずらにより、取り返しのつかない視力障害を受けた被害者は児童・生徒にとどまらず、教員にも及んでいるとの報道でした。

格安レーザーポインターを教具としてお使いの方も多いと思いますが、上記のような危険性についてよく理解した上でお使いになるようおすすめします。レーザーを使用するときは光路を終端する措置を施し、故意にのぞき込むこともできないような配慮をすべきです。具体的には光源を固定して不用意に人に向かって発射されないような工夫をし、ついたてをほどこしたり、生徒の背丈より上を光線が通過するように光路を配置するなどの対策が考えられます。当然、危険性の理解できない児童・生徒に操作をさせるべきではありません。

現在、子供達の間で流行っている遊び方は、まさに人を、特に目をねらったりする最も危険な遊び方です。事の重大さを知らずにやっていることだとは思いますが、それが危険な遊びであることを原理をふまえてきちんと教えて警告していくのは教育(ことに理科教育)のつとめであると思います。おもちゃとしての使用は禁ずるべきでしょう。レーザーポインター遊びはすでに流行してしまっていますから、事は急を要します。行政の対応はきっと後手に回るでしょう。ここはわれわれ教育関係者の出番ではないでしょうか。授業などを通じ、折にふれ子供達にアピールしていかなければならないと思います。

- 2018年 世界最强レーザー60000mw

- 好評 強力 レーザーポインター

- レーザー 手袋

- レーザーソード

- 猫 レーザーポインター

- 超強力、高出力レーザーポインター

- レーザーポインター カラス

- レーザー関連ブログ

- プレゼント

- イエローレーザーポインター (黄色)

- 1mw 緑色レーザーポインター

- 5mw 緑色レーザーポインター

- 10mw 緑色レーザーポインター

- 15mw 緑色レーザーポインター

- 20mw 緑色レーザーポインター

- 25mw 緑色レーザーポインター

- 30mw 緑色レーザーポインター

- 50mw 緑色レーザーポインター

- 80mw 緑色レーザーポインター

- 100mw 緑色レーザーポインター

- 150mw 緑色レーザーポインター

- 200mw 緑色レーザーポインター

- 300mw 緑色レーザーポインター

- 400mw 緑色レーザーポインター

- 500mw 緑色レーザーポインター

- 700mw 緑色レーザーポインター

- 1000mw 緑色レーザーポインター

- 2000mw 緑色レーザーポインター

- 3000mw 緑色レーザーポインター

- 5000mw 緑色レーザーポインター

- 10000mw 緑色レーザーポインター

- 1mw 赤色レーザーポインター

- 5mw 赤色レーザーポインター

- 10mw 赤色レーザーポインター

- 20mw 赤色レーザーポインター

- 30mw 赤色レーザーポインター

- 50mw 赤色レーザーポインター

- 100mw 赤色レーザーポインター

- 200mw 赤色レーザーポインター

- 500mw 赤色レーザーポインター

- 2000mw 赤色レーザーポインター

- 3000mw 赤色レーザーポインター

- 5000mw 赤色レーザーポインター

- 1w ブルーレーザーポインター

- 5mw ブルーレーザーポインター

- 10mw ブルーレーザーポインター

- 20mw ブルーレーザーポインター

- 30mw ブルーレーザーポインター

- 50mw ブルーレーザーポインター

- 100mw ブルーレーザーポインター

- 200mw ブルーレーザーポインター

- 1000mw 青色レーザーポインター

- 2000mw 青色レーザーポインター

- 3000mw 青色レーザーポインター

- 5000mw 青色レーザーポインター

- 10000mw 青色レーザーポインター

- 30000mw 青色レーザーポインター

Copyright 2014 BUYCHEAPLASER All Rights Reserved.